Анаксимандр считал что живые существа образуются из. Анаксимандр — Основатель космологии и гилозоизма. Какие представления о мире сложились у Анаксимандра

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Фалес

Первым древнегреческим философом принято считать Фалеса (ок. 625 - 547 гг. до н. э.), основателя Милетской школы. Согласно Фалесу, все многообразие природы, вещей и явлений можно свести к одной основе (первостихии или первоначалу), в качестве которой он рассматривал “влажную природу”, или воду . Фалес считал, что все возникает из воды и в нее же возвращается. Он наделяет первоначало, а в более широком понимании весь мир одушевленностью и божественностью, что находит свое подтверждение в его изречении: “мир одушевлен и полон богов”. При этом божественное Фалес, по существу, отождествляет с первоначалом - водой, т. е. материальным. Фалес, согласно утверждениям Аристотеля, устойчивость земли объяснял тем, что она находится над водой и обладает, подобно куску дерева, спокойствием и плавучестью. Этому мыслителю принадлежат многочисленные изречения, в которых были высказаны интересные мысли. Среди них и общеизвестное: “познай самого себя”.

Анаксимандр

После смерти Фалеса во главе Милетской школы стал Анаксимандр (ок. 610 - 546 гг. до н. э.). О его жизни практически не сохранилось никаких сведений. Считается, что ему принадлежит работа “О природе”, о содержании которой известно из сочинений последующих древнегреческих мыслителей, среди них - Аристотель, Цицерон, Плутарх. Взгляды Анаксимандра можно квалифицировать как стихийно-материалистические. В качестве первоначала всего сущего Анаксимандр считает апейрон (беспредельное). В его интерпретации апейрон не является ни водой, ни воздухом, ни огнем. “Апейрон есть не что иное, как материя”, которая находится в вечном движении и порождает бесконечное множество и многообразие всего существующего. Можно, по-видимому, считать, что Анаксимандр в определенной степени отходит от натурфилософского обоснования первоначала и дает более глубокое его толкование, полагая в качестве первоначала не какой-либо конкретный элемент (например, воду), а признавая таковым апейрон - материю, рассматриваемую как обобщенное абстрактное первоначало, приближающееся по своей сущности к понятию и включающее в себя существенные свойства природных элементов. Представляют интерес наивно-материалистические идеи Анаксимандра о происхождении жизни на Земле и происхождении человека. По его мнению, первые живые существа возникли во влажном месте. Они были покрыты чешуей и шипами. Выйдя на землю, они изменили свой образ жизни и приобрели другой вид. Человек произошел от животных, в частности, от рыб. Человек потому сохранился, что с самого начала был не таким, как ныне.

Анаксимен

Последним известным представителем Милетской школы был Анаксимен (ок. 588 - ок. 525 гг. до н. э.). О его жизни и деятельности также стало известно благодаря свидетельствам позднейших мыслителей. Как и его предшественники,Анаксимен придавал большое значение выяснению природы первоначала. Таковым, по его мнению, является воздух, из которого все возникает и в который все возвращается. Анаксимен избирает в качестве первоначала воздух в силу того, что он обладает такими свойствами, которых нет (а если есть, то недостаточно) у воды . Прежде всего, в отличие от воды, воздух имеет неограниченное распространение. Второй аргумент сводится к тому, что мир как живое существо, которое рождается и умирает, требует для своего существования воздуха. Эти идеи находят подтверждение в следующем высказывании греческого мыслителя: “Наша душа, будучи воздухом, является для каждого из нас принципом объединения. Точно также дыхание и воздух объемлют все мироздание”. Оригинальность Анаксимена не в более убедительном обосновании единства материи, а в том, что возникновение новых вещей и явлений, их разнообразие объясняются им различными степенями сгущения воздуха, благодаря чему образуются вода, земля, камни и т. п., а из-за его разрежения формируется, например, огонь.

Как и его предшественники, Анаксимен признавал бесчисленность миров, считая, что все они произошли из воздуха. Анаксимена можно рассматривать как основателя античной астрономии, или учения о небе и звездах. Он считал, что все небесные светила - Солнце, Луна, звезды, другие тела ведут свое происхождение от Земли. Так, образование звезд он объясняет возрастающим разрежением воздуха и степенью его удаления от Земли. Близкие звезды производят тепло, которое падает на землю. Далекие звезды не производят тепло и находятся в неподвижном состоянии. Анаксимену принадлежит гипотеза, объясняющая затмение Солнца и Луны. Подводя итог, следует сказать, что философы Милетской школы заложили хороший фундамент для дальнейшего развития античной философии . Свидетельством этого служат как их идеи, так и тот факт, что все или почти все последующие древнегреческие мыслители в большей или меньшей степени обращались к их творчеству. Существенным будет и то, что, несмотря на присутствие в их мышлении мифологических элементов, его следует квалифицировать как философское . Они сделали уверенные шаги по преодолению мифологизма и заложили серьезные предпосылки для нового мышления. Развитие философии в итоге шло по восходящей линии, что создавало необходимые условия для расширения философской проблематики и углубления философского мышления.

Предмет философии - бытие.

Бытие есть предельно абстрактно пустое и содержательное понятие, в нём нет никаких спецификаций, различий.

Онтология - учение о бытие. Бытие – это основа того, что существует. Бытие = сущее. Онтологическое - бытийственное. Человек - бытийствующий, эти он отличается от предметов. Почему возникает мышление у человека? Бытие человека не может быть сведено сущему. Бытие - ничто. Ничто позволяет осуществить человечности. предмет науки - позитивен и положителен. духовность - не предмет изыскания ученых.

Метафизика - то что выходит за рамки физики, превосходит естественность. учение о сверхъестественном, мысль о сверх-бытие, если бытие истолковывать в материальном плане. Термин был введен комментатором Аристотеля.

Философия претендует на целостное понимание жизни.

достоинство человека - человечность.

Философия-наука, утверждение в европейской рациональности, зарождение разума, логосности, пробуждение человечества от сна, которое пребывало в рамках мифологического восприятия, в чем она проявляется: проблема истины

Философия - область знания направленное на истину, вопрос об истинности.

Оподиктичность - непреложность, необходимость истинного знания. знания - что не требует особнования. философ не заинтересован в истине, философия не утилитарна. нацеленность на истину сближает философия и науку. мысль отталкивается от некого хаоса, хаос - космос. космос - первичный порядок. хаос - не беспорядок, бесконечность с некоторой скоростью, скорость протекания реакция, изменения свойств. хаос - неорганизованность, в нашу мысль пытаются принести порядок. наука оперирует категорией функция. функция ставит предел. наука затормаживает и приостанавливает хаос. философия нацелена на постижение бесконечных скоростей, философия вместо функции утверждается через копцепт. философия - целостное бытие, наука - кусок бытия. философия интересуется тем что над предметно-организованным. философия - события и случайности.

кризис связан с позитивизмом и натурализмом, метофизика подвергалась гонениям.

Что есть философия для философии, для философов?

философствование - > философия. само философствование является философией, мы сосредотачиваем свое внимание на чем-то между. филосфствование = философия. мы касаемся вешнего и определяет предмет. "нужно относиться философски к жизни" - этическое отношение. Бытиекак предмет философии не предметен. человек богаче любых определенностей. сама она остается за кадром. философия осознает предел понимания. предмет философии - смысл.

Философия:(раздел)

Онтология (главный вопрос о бытие)

Гносеология (знание, учение о познании)

Эстетика

Социальная философия

Философские направления:

основной философский вопрос для ленинцев и сталинцев: что первично - дух или материя? это область онтологии.

Идеализм - это философское течение, которое бытие утверждает в качестве идеи. Бытие - идеально. идеализм - теософичен, Бог.

Идеализм:

Субъективный - идея субъективна, идея зависит от субъекта. Беркли, Фихтер

Объективный - идея объективна. Платон, Гегель.

Солепсизм - все существует по факту восприятия. Я - один существую.

Материализм:

Двойник идеалистической философии, которое стремиться соединить все в единое. материализм говорит о множественности и различие всего, в этом он близок к натурализму. религиозные верования - предрассудки. один порядок - порядок различностей и множественностей всего. течение мысли, которое в качестве бытия утверждает материю.

Эпикур, Лукреций, Фейербах, Маркса.

Гносеология:

Рационализм (способ постижение мира - разум)

Эмпиризм (способ постижения мира - опыт)

каким образом мы можем познавать? Основа познания - разум.

Любая фил. система может быть причислена либо к рационализму или к иррационализму. Если бытие рационально-постижимо - то оно рационально. если ил направление не познаваемо - то иррационально.

Рационализм – Гегель, Б. Б. Спиноза

Иррационализм – Артур Шопенгауэр, Ницше (воля к власти).

Иррационалист – тот, кто утверждает, что бытие непостижимо, ибо обладает нелогосной теорией. Мировая воля. Волю невозможно постичь и вразумить, невозможно понять (в этом прелесть человеческой жизни). Мировая воля волит, а у человека нет своих стремлений, он является предметом.

Моменты предложения Жига Делёза

1. Десигнация – мир (указание на нечто существующее в мире) истинность/ложность. Указанием мы можем уберечь нашу мысль от впадения в ложь.

2. Манифестация – предложение – я.

3. Сигнификация – понятийная система. «Я» как таковое не возможно без сигнификации, т.е. «Я» должно быть един. Принципом единства является философский Бог, собирающий наши сознания в единство. Сигнификация подразумевает обусловное. Для того, чтобы иметь возможность гарантировать истинность через сигнификацию мы должны гарантировать истинность условия. Условие обосновливает. Мы можем обосновать условие. Круг замкнут.

4. Смысл. Смысл в этом контексте оказывается чем-то нейтральным. Указывается на поверхностную метафизику.

Все вещи возникают из безграничного…

Анаксимандр

Идея нейтральной материи

Фалес со своей идеей о систематическом развитии естественных наук стал для греков великим первопроходцем в области мысли. Но современные ученые скорее выберут своим героем его преемника, более поэтичного и пылкого Анаксимандра. Он поистине может быть назван первым настоящим философом.

Анаксимандр пошел дальше блестящего, но простого утверждения, что все вещи сделаны из одной и той же материи, и показал, как глубоко должно проникать средствами объективного анализа в реальный мир. Он сделал четыре четко определяемых крупных вклада в понимание людьми мира:

1. Он понял, что ни вода и никакое другое обычное, как она, вещество не может быть базовой формой материи. Эту базовую форму он представлял себе – правда, довольно смутно – в виде более сложного безграничного нечто (которое назвал «апейрон»). Его теория прослужила науке двадцать пять веков.

2. Он перенес понятие закона из человеческого общества в физический мир, и это было полным разрывом с прежними представлениями о капризной анархической природе.

3. Он первым догадался применять механические модели, чтобы облегчить понимание сложных природных явлений.

4. Он сделал в зачаточной форме вывод о том, что Земля изменяется с течением времени и что высшие формы жизни могли развиться из низших.

Каждый из этих вкладов Анаксимандра – открытие первой величины. Мы можем получить представление о том, насколько они важны, если мысленно уберем из нашего современного метода мышления все, что связано с понятиями, что такое нейтральная материя, законы природы, вычислительный аппарат масштабов и моделей и что есть эволюция. Мало что осталось бы в этом случае от науки и даже от нашего здравого смысла.

Анаксимандр был родом из Милета и появился на свет примерно через сорок лет после Фалеса (следовательно, его зрелая деятельность должна была начаться около 540 года до н. э.). О нем писали, что он был учеником Фалеса и сменил своего учителя в милетской школе философии. Но и дата, и эти сведения основаны на позднейших сообщениях, которые не точны хронологически и переносят представление об организованных по определенной системе школах на ранний период древнегреческой мысли, когда в действительности еще не было таких формальных объединений философов и ученых. Однако мы можем быть уверены, что Анаксимандр был младшим земляком Фалеса, осознал и высоко оценил новизну его идей и развил их – как именно, уже было сказано. Анаксимандр был философом в том смысле, что занимался в числе интересовавших его вещей и философскими вопросами; но в ту раннюю эпоху философия и наука еще не разделились на отдельные области. Нам лучше считать Анаксимандра любителем, чем следовать за предположениями позднейших историков, переносивших в прошлое свое представление о философе-профессионале.

К уже упомянутым сведениям о его родном городе, времени жизни и знакомстве с Фалесом мы мало что можем прибавить. Анаксимандр был разносторонним и практичным человеком. Милетцы выбрали его главой новой колонии, что говорит о его важной роли в политической жизни. Считается, что он много путешествовал, и это, возможно, подтверждают три факта его биографии: он был первым греческим географом, который составил карту; одна его поездка – из Ионии на Пелопоннес – подтверждается свидетельством о том, что он создал в Спарте новый инструмент в форме солнечных часов, который измерял продолжительность времен года; то, что он видел высоко в горах окаменевших рыб, говорит о том, что он, вероятно, поднимался в горы Малой Азии и внимательно всматривался в то, что видел вокруг. Добавляя к этому традиции Милета, родины инженеров, и то, что Анаксимандр применял технологические приемы, когда конструировал инструменты, карты и модели, мы также можем предположить, что он, как и Фалес, был по меньшей мере знатоком инженерного дела, а возможно, и профессиональным инженером.

Первым крупным вкладом Анаксимандра в науку были его новый метод анализа и понятие «материя». Он соглашался с Фалесом в том, что все в мире состоит из какого-то одного вещества, но считал, что это не могло быть ни одно привычное для человека вещество вроде воды, скорее это было «безграничное нечто» (апейрон), в котором изначально содержались все формы и свойства вещей, но которое само не имело никаких характерных для него конкретных признаков.

В этом месте Анаксимандр сделал в своих рассуждениях интересный ход: если все существующее в действительности – материя с определенными свойствами, эта материя должна иметь возможность быть в одних случаях горячей, в других холодной, иногда мокрой, а иногда сухой. Анаксимандр считал, что все свойства материй группируются в пары противоположностей. Если отождествить материю с одним свойством из такой пары, как сделал Фалес, сказав «все вещи – вода», то из этого последует вывод: «быть – значит быть мокрым. А что же тогда происходит, когда вещи становятся сухими? Если материя, из которой они состоят, всегда мокрая (так Анаксимандр определил Фалесово слово гидор), высыхание уничтожило бы материю в вещах, они стали бы нематериальными и перестали существовать. Точно так же материю нельзя отождествить ни с каким одним качеством и тем самым исключить его противоположность. Отсюда следует, что материя есть нечто безграничное, нейтральное и неопределимое. Из этого «резервуара» вычленяются противоположные качества: все конкретные вещи возникают из безграничного и в него возвращаются, когда перестают существовать.

Это движение философской мысли от примитивного определения материи как гидор (вода) к пониманию материи как бесконечной субстанции – огромный шаг вперед. И действительно, до XX века в науке и философии нового времени материю часто описывали как «нейтральное вещество», что очень похоже на «апейрон» Анаксимандра. Но между современной идеей и ее древней прародительницей есть одно коренное различие: Анаксимандр еще не знал разницы между образом, который создает воображение, и абстрактной умственной конструкцией. По-настоящему абстрактное понятие материи появилось только через двести лет после Анаксимандра, когда была создана атомистическая теория. Бесконечное вполне могло ассоциироваться у Анаксимандра с образом серого тумана или темной дымки на закате или холмов неопределенных очертаний на горизонте. Тем не менее эта попытка дать определение веществу – основе всей физической реальности – вела прямо к тем позднейшим более совершенным схемам, которые мы обнаруживаем, когда возникает материализм как полностью развитая философская система.

Ввод Анаксимандром моделей в астрономические и географические исследования был не менее важным переломным шагом в развитии науки. Очень мало людей понимают, как велико значение моделей, хотя мы все их используем и не можем обойтись без них. Анаксимандр пытался конструировать предметы, воспроизводя присущие им линейные соотношения, но в меньшем масштабе. Одним из результатов этого стала пара карт: карта земли и карта звезд. Карта показывает расстояния до различных мест и направления, в которых надо к ним двигаться. Если бы людям приходилось узнавать, где находятся другие города и страны, по дневникам путешественников и собственным впечатлениям, то путешествия, торговля и географические исследования были бы очень тяжелыми занятиями. Анаксимандр построил также модель, воспроизводившую движения звезд и планет; она состояла из колес, вращавшихся с разными скоростями. Подобно проекциям в наших современных планетариях, эта модель позволяла ускорять видимое движение планет по их траекториям и находить в нем закономерности и определенные соотношения скоростей. Чтобы коротко объяснить, сколь многим мы обязаны применению моделей, достаточно напомнить, что атомная модель Бора сырала ключевую роль в физике и что даже химический эксперимент в пробирке или опыт над крысами в биологии – это применение техники моделирования.

Первая астрономическая модель была довольно простой и безыскусной, но при всей своей примитивности она была прародительницей современного планетария, механических часов и множества других родственных им изобретений. Анаксимандр предположил, что земля имеет форму диска, расположена в центре мира и окружена полыми трубчатыми кольцами (современный дымоход – хорошее подобие того, что он имел в виду) разного размера, которые вращаются с разными скоростями. Каждое трубчатое кольцо полно огня, но само состоит из твердой оболочки вроде скорлупы или коры (эту оболочку Анаксимандр называет флойон), которая позволяет огню вырываться наружу только из нескольких отверстий (дыр для дыхания, из которых огонь вырывается, словно его раздувают кузнечные мехи); эти отверстия – то, что мы видим как солнце, луну и планеты; они движутся по небу, когда вращаются круги. Между круглыми колесами и землей расположены темные облака, которые вызывают затмения: затмение происходит, когда они закрывают отверстия в трубах от наших глаз. Вся эта система в целом вращается, делая оборот за один день, и, кроме того, каждое колесо движется само по себе.

Было ли в этой модели такое толкование и для неподвижных звезд, не вполне ясно. Похоже, что Анаксимандр сконструировал глобус неба, но нам неизвестно, как это расширение области применения техники карт и моделей было связано с движущимся механизмом из колец и огня.

Анаксимандр. Первая карта

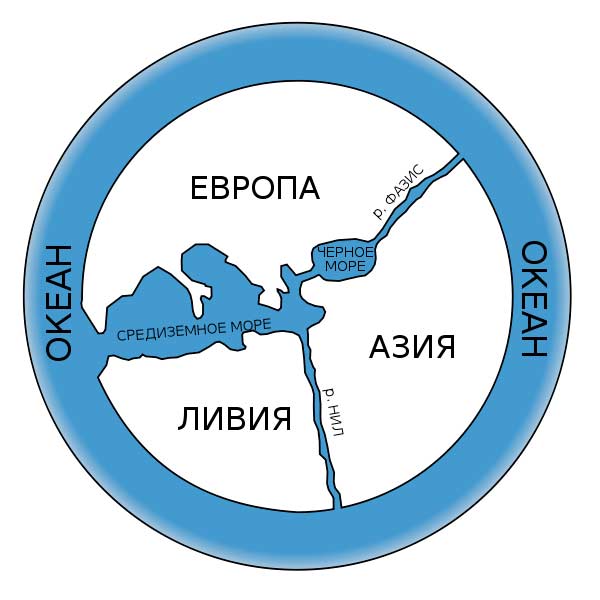

Эта карта – реконструкция того, что, как считают, было первой когда-либо начерченной географической картой. Ее центр – Дельфы, где камень, называвшийся «пуп земли» (по-гречески «омфалос»), отмечал точный центр земли. Картографом, создавшим ее, был Анаксимандр, греческий философ, живший с примерно 611-го по 547 год до н. э. Ранние карты все были круглыми. Полвека спустя Геродот комментировал это так: «Мне смешно видеть, что так много людей до сих пор чертили карты Земли, но ни один из них не изобразил ее даже сносно: ведь они рисовали Землю круглой, словно она сделана с помощью компаса, и окружали ее рекой Океаном.

Великим вкладом Анаксимандра в науку была общая концепция моделей, которые он применял таким же образом, как мы применяем ее теперь. В составлении первой карты известного ему мира он проявил то же самое сочетание технической изобретательности и научной интуиции. Точно так же, как движущаяся модель может показать соотношения длительных астрономических периодов в меньшем масштабе, в котором их легко наблюдать и контролировать, карта представляет собой модель расстояний между объектами и их взаимного расположения в меньшем масштабе, так что человек может охватить все это одним взглядом; карта избавляет его от необходимости путешествовать долгие месяцы или пытаться разобраться в разрозненных заметках, где путешественники описывали свои маршруты, чтобы определить расположение мест, расстояния и направление движения.

Идея карты уже сама по себе – показатель любви к четкости и симметрии, которая была характерна для греческой науки и для позднейших классических карт и моделей. Мир у Анаксимандра имел форму круга с центром в Дельфах (где священный камень омфалос, как считали греки, отмечал точный центр Вселенной) и был окружен океаном. Как и колеса – «дымоходы», эта карта стала примитивным предком огромного потомства: она прародительница карт и чертежей, которые сделали возможным существование современной навигации, изыскательских работ в географии и геологии. «Карта звезд», возможно, еще более яркий пример того, как работал этот оригинальный научный по своей природе древний ум: мысль нанести небо на карту вместо того, чтобы смотреть на узоры, в которые складываются звезды, как на предзнаменования или украшения, подразумевает, что земные и небесные явления имеют одинаковую природу, и означает попытку понять мир не путем эстетической фантазии и не безответственным путем религиозного суеверия.

Но это применение моделей для дублирования изучаемых закономерностей природы, какой бы огромной ни оказалась их роль за прошедшие с тех пор века, всего лишь побочное дополнение к более общей идее о том, что природа регулярна и предсказуема. Эту идею Анаксимандр выразил в своем определении природного закона: «Все вещи возникают из безграничного… они возмещают друг другу ущерб, и одна платит другой за свою вину перед ней, когда совершает несправедливость, согласно счету времени».

Хотя кажется, что Анаксимандр повторяет идеи высокой трагедии, в которой «гибрис» (избыток гордости) неизбежно приводит к «немесис» (падению-возмездию), он говорит чисто юридическим языком, позаимствованным из судебной практики, где вред, который один человек причиняет другому, компенсируется уплатой денег. Здесь он использует в качестве модели для периодической смены природных явлений не часы, а маятник. «Все вещи», которые по очереди нарушают закон и расплачиваются за это, – это те противоположные друг другу качества, которые «вычленяются» из безграничного. События в природе и в самом деле часто имеют форму постоянного движения от одного крайнего состояния к другому, противоположному, и обратно; наглядные примеры этого – прилив и отлив, зима и лето. Это движение и стало моделью для Анаксимандровых «законов природы»: одно качество пытается развиться больше, чем следует, вытесняя свою противоположность, и поэтому «справедливость» отбрасывает его назад, наказывая за вторжение на чужую территорию. Но с течением времени та из противоположностей, которая проигрывала вначале, становится сильнее, в свою очередь переступает запретную черту и, «согласно счету времени», должна быть возвращена в свои законные пределы.

Это было огромным прогрессом по сравнению с миром Фалеса, где за изменения и движение отвечали индивидуальные «психе» вещей, хотя склонность к наделению всего человеческими свойствами и мифологическому мышлению не угасла полностью. С исторической точки зрения интересно, что определение закона природы возникло как перенос в другую область уже сложившегося в обществе представления о судебном праве: мы скорее стали бы ожидать противоположного, поскольку природа кажется нам гораздо более упорядоченной, чем человеческое общество. Однако Анаксимандру свод законов показался самой лучшей моделью, какую он мог найти, чтобы пояснить свою новую интуитивную идею точной периодичности и закономерности естественного порядка.

К идее эволюции Анаксимандра привели знакомство с окаменелыми останками ископаемых животных и наблюдения за младенцами. Высоко в горах Малой Азии он видел в толще камня окаменевших морских животных. Отсюда он сделал выводы, что эти горы когда-то находились в море, под водой, и что уровень океана постепенно понижался. Мы видим, что это был частный случай его закона чередования противоположностей: разлив и высыхание разлившейся воды. Он совершенно верно рассудил, что если когда-то вся земля была покрыта водой, то жизнь должна была зародиться в этом древнем океане. Он говорил, что первыми и простейшими животными были «акулы». Мы не имеем объяснения, почему именно они, но, вероятно, потому, что, во-первых, акулы казались ему похожими на ископаемых рыб, которых он видел, и, во-вторых, очень жесткая кожа акул казалась ему признаком примитивности. Глядя на человеческих детей – у него был по меньшей мере один собственный сын, – он пришел к заключению, что ни одно такое беспомощное живое существо не могло выжить в природе без защищающего окружения. Жизнь на суше произошла от морской жизни: по мере того как вода высыхала, животные приспосабливались к этому, отращивая колючие шкуры. Но людям из-за их долгой беспомощности в детстве был нужен еще какой-то дополнительный процесс. Но перед этой задачей Анаксимандр встал в тупик: он смог лишь предположить, что люди, может быть, развивались внутри акул и освобождались из них, когда акулы умирали, а сами к этому времени становились более способны к самостоятельной жизни.

В своих размышлениях на биологические и ботанические темы Анаксимандр высказал еще одну оригинальную мысль: что во всей природе существа, которые растут, делают это одинаковым образом. Они растут концентрическим кольцами, самое внешнее из которых затвердевает и превращается в «кору» – кору деревьев, кожу акул, темные оболочки вокруг огненных колес в небе. Это был способ собрать в одно целое явления развития, обнаруженные по отдельности в астрономии, зоологии и ботанике; но эта «раковинная» теория, в отличие от других идей, которые мы здесь рассматривали, никогда не принималась всерьез. Позднейшие философы и люди науки, от древнегреческих до современных американских, выбирали в качестве модели того, чем должна быть наука, либо физику, либо зоологию (крайние случаи: соответственно самый простой и самый сложный изучаемый предмет). А высказывание Анаксимандра больше похоже на обобщающий вывод из ботаники.

Анаксимандр, сочетавший в себе любознательность ученого, богатое воображение поэта и гениальную дерзкую интуицию, несомненно, может разделить с Фалесом честь стоять у истоков греческой философии. После Анаксимандра греческие мыслители смогли увидеть, что новые вопросы, поставленные Фалесом, подразумевают нечто такое, что выходит далеко за пределы тех ответов, которые предлагали и Фалес, и сам Анаксимандр. Мы словно видим, как наука и философия на миг замерли перед только что открывшимся для них новым миром – миром отвлеченной мысли, который ждал своих исследователей.

Анаксимандр/Anaksimandr

Анаксимандр - древнегреческий философ, уроженец Милета. Представитель милетской школы, считается учеником Фалеса Милетского и учителем Анаксимена.

Сочинение Анаксимандра «О природе» было первой философской работой, появившейся на греческом языке. Он первый поставил вопрос о «начале» всего сущего и определил это начало как принцип, апейрон. Апейрон — вечный, неуничтожимый, безграничный во времени и пространстве, неопределённый по качеству; из него путём выделения возникают различные вещества.

Все древние авторы согласны с тем, что апейрон Анаксимандра материален, веществен. Но трудно сказать, что это такое. Одни видели в апейроне мигму, т. е. смесь (земли, воды, воздуха и огня), другие - метаксю, нечто среднее между двумя стихиями - между огнем и воздухом, третьи полагали, что апейрон неопределенен. Аристотель полагал, что Анаксимандр пришел к идее апейрона считая, что бесконечность и беспредельность какой-либо стихии привела бы к ее предпочтению перед тремя другими как конечными, а потому Анаксимандр свое бесконечное сделал неопределенным, безразличным ко всем стихиям. Симпликий находит два основания. Как генетическое начало апейрон должен быть беспредельным, дабы не иссякнуть. Как субстанциальное начало апейрон должен быть беспредельным, дабы он мог лежать в основе взаимопревращения стихий. Если стихии превращаются друг в друга (а тогда думали, что земля, вода, воздух и огонь способны друг в друга превращаться), то это означает, что у них есть нечто общее, что само по себе не является ни огнем, ни воздухом, ни землей, ни водой. А это и есть апейрон, но уже не столько пространственно безграничный, сколько безграничный внутренне, т. е. неопределенный.

Сам по себе апейрон вечен. По сохранившимся словам Анаксимандра мы знаем, что апейрон «не знает старости», что апейрон «бессмертен и неуничтожим». Он находится в вечной активности, в вечном движении.

Древнегреческий философ Анаксимандр Милетский

Анаксимандр. Анаксимандр - ученик и последователь Фалеса. Расцвет деятельности 570-560 до н.э. О его жизни мы почти ничего не знаем. Он автор первого философского сочинения, написанного прозой, которое положило начало многим одноименным трудам первых древнегреческих философов.

Сочинение Анаксимандра называлось «Пери фюсеос», т. е. «О природе». От этого сочинения сохранилось несколько словосочетаний и один цельный небольшой отрывок, связный фрагмент. Известны названия других научных трудов милетского философа - «Карта земли» и «Глобус». Философское учение Анаксимандра известно из доксографии.

Именно Анаксимандр расширил понятие начала всего сущего до понятия «архэ», т. е. до первоначала, субстанции, того, что лежит в основании всего сущего. Поздний доксограф Симпликий, отделенный от Анаксимандра более чем тысячелетием, сообщает, что «Анаксимандр первый назвал началом то, что лежит в основе». Такое начало Анаксимандр нашел в некоем апейроне. Апейрос означает «беспредельный, безграничный, бесконечный». Апейрон - средний род от этого прилагательного, это нечто беспредельное, безграничное, бесконечное.

Апейрон все из себя производит сам. Находясь во вращательном движении, апейрон выделяет противоположности - влажное и сухое, холодное и теплое. Парные комбинации этих главных свойств образуют землю (сухое и холодное), воду (влажное и холодное), воздух (влажное и горячее), огонь (сухое и горячее). Затем в центре собирается как самое тяжелое земля, окруженная водной, воздушной и огненной сферами. Происходит взаимодействие между водой и огнем, воздухом и огнем. Под действием небесного огня часть воды испаряется, и земля выступает частично из мирового океана. Так образуется суша. Небесная сфера разрывается на три кольца, окруженных воздухом. Это, говорил Анаксимандр, как бы три обода колеса колесницы (мы скажем: это как бы три шины), полые внутри и наполненные огнем. Эти кольца невидимы с земли. В нижнем ободе множество отверстий, сквозь которые просматривается заключенный в нем огонь. Это звезды. В среднем ободе одно отверстие. Это Луна. В верхнем также одно. Это Солнце. Отверстия способны полностью или частично закрываться. Так происходят солнечные и лунные затмения. Сами ободы вращаются вокруг Земли. С ними движутся и отверстия. Так Анаксимандр объяснял видимые движения звезд, Луны, СолнцаЭта картина мира неверна. Но поражает в ней полное отсутствие богов, божественных сил, смелость попытки объяснить происхождение и устройство мира из внутренних причин и из одного материально-вещественного начала. Во-вторых, здесь важен разрыв с чувственной картиной мира. То, как мир нам является и то, что он есть, не одно и то же. Мы видим звезды, Солнце, Луну, но не видим ободов, отверстиями которых звезды, Луна и Солнце являются. Мир чувств должен быть исследован, он лишь проявление действительного мира. Наука должна пойти дальше непосредственного созерцания.

Анаксимандру принадлежит также первая глубокая догадка о происхождении жизни. Живое зародилось на границе моря и суши из ила под воздействием небесного огня. Первые живые существа жили в море. Затем некоторые из них вышли на сушу и сбросили с себя чешую, став сухопутными животными. От животных произошел человек. В общем, все это верно. Правда, у Анаксимандра человек произошел не от сухопутного животного, а от морского. Человек зародился и развился до взрослого состояния внутри какой-то громадной рыбы. Родившись взрослым (ибо ребенком он не мог бы один без родителей выжить), человек вышел на сушу.

Материалистический монизм (монизм - учение, согласно которому все возникло из одного начала) мировоззрения Анаксимандра поражало самих древних греков. Диалектика Анаксимандра выразилась в учении о вечности движения апейрона, о выделении из него противоположностей, об образовании четырех стихий из противоположностей, а сама космогония - в учении о происхождении живого из неживого, человека от животных, т. е. в общей идее эволюции живой природы.

Эсхатология - это учение (в принципе религиозное) о конце мира. Эсхатос - крайний, конечный, последний. Об этом мы узнаем из сохранившегося фрагмента Анаксимандра. Там сказано: «Из чего происходит рождение всего сущего, в то же самое все исчезает по необходимости. Все получает возмездие (друг от друга) за несправедливость и согласно порядку времени» Слова «друг от друга» потому стоят в скобках, что они в одних манускриптах есть, а в других их нет. По форме выражения это не физическое, а правовое и этическое сочинение. Отношение между вещами мира выражено в этических терминах. Дж. Томсон думает, что выражение «получает возмездие» взято из этическо-правовой практики родового общества. Это формула урегулирования споров между соперничающими родами. Так что первые греческие философы не так уж абсолютно отличались от китайских и индийских. Но этической у греческих философов была лишь форма, в которой представлялся, однако, физический мир, мир природы, а не мир человека. Но то, что мир природы представлялся через мир человека, - это проявление, пережиток социоантропоморфического мировоззрения. Но оно вообще свойственно протофилософии. Олицетворения уже нет, нет и полной антропоморфизации. Фрагмент вызвал немало различных истолкований. Анаксимандр ввел то, что называли «гномон» - элементарные солнечные часы, которые были известны ранее на Востоке. Это вертикальный стержень, установленный на размеченной горизонтальной площадке. Время дня определялось по направлению тени. Самая короткая тень в течение дня определяла полдень, в течение года - в полдень летнее солнцестояние, самая длинная тень в течение года в полдень - зимнее солнцестояние. Анаксимандр построил модель небесной сферы - глобус, начертил географическую карту. Он занимался математикой, дал «общий очерк геометрии».

ок. 610540 до н.э.)-древнегреческий естествоиспытатель, географ и натурфилософ, второй представитель Милетской школы, согласно доксографам, «ученик», «товарищ» и «родственник» Фалеса. В 547/546 опубликовал первый ранненаучный прозаический трактат «О природе» (название, возможно, позднейшее), основное содержание которого составляли космогония, космография, этиология метеорологических феноменов. Представление об Анаксимандре как абстрактном метафизике, рассуждающем о принципе бытия, безусловно ошибочно (сам термин архе- начало - скорее всего был неизвестен Анаксимандру, как и всем милетцам) и основано на некритическом следовании перипатетической доксографии. Для метода Анаксимандра характерна фундаментальная роль бинарных оппозиций и аналогий. В космологии он исходит из общемилетского представления о «бесконечном объемлющем»- пространственно безграничном телесном континууме, «объемлющем» космос извне после его рождения и поглощающем его после гибели. Природа «объемлющего» Анаксимандра была неясна уже античным читателям его книги, возможно, ввиду архаического стиля. Термин апейрон (бесконечное), которым в доксографии обозначается «начало» Анаксимандра, неподлинен: Анаксимандр употреблял прилагательное «бесконечный» как один из атрибутов «вечной и нестареющей природы», «объемлющей все небосводы (= миры) и космосы (= пространства) в них». Согласно достоверному свидетельству Аристотеля (Met. 1069b22; Phys. 187a21) и Теофраста (ар. Simpi. Phys. 27, 11-23), Анаксимандр мыслил «вечную природу» как «смесь» всех качественно различных веществ, предвосхищая, таким образом, анаксагоровскую концепцию материи. Космогония Анаксимандра: 1-я фаза-«выделение» из «объемлющего» мирового «зародыша» (аналог «мирового яйца»); 2-я фаза - «разделение» и поляризация противоположностей (влажное холодное ядро и горячая огненная «кора»), 3-я фаза-взаимодействие и борьба «горячего и холодного» порождает оформленный космос. В единственно сохранившемся фрагменте (В l DK) Анаксимандр дал первую формулировку закона сохранения материи: «Вещи уничтожаются в те же самые элементы, из которых они возникли, согласно предназначению: они выплачивают (элементам) законную компенсацию ущерба в установленный срок времени». В космологии (космографии) Анаксимандр создал первую геометрическую модель Вселенной (наглядно иллюстрированную небесным глобусом), от него берут начало геоцентрическая гипотеза и «теория сфер» в астрономии, связанные с открытием Южного небесного полушария, он создал первую географическую карту (возможно, по вавилонскому образцу). Учение Анаксимандра о происхождении «первых людей» «из животных другого вида» (типа рыб), при всех существенных различиях, делает его античным предшественником Дарвина.

Отличное определение

Неполное определение ↓

Написал прозой философское произведение, один отрывок из которого дошел до нас в передаче Теофраста. Доксограф пишет: «Из учивших о едином, движущемся и бесконечном [начале] Анаксимандр... сказал, что началом и элементом сущего является беспредельное, первым употребив такое название начала. Он говорит, что начало не есть ни вода, ни вообще какая-нибудь из так называемых стихий, но некоторая иная беспредельная природа, из которой возникают все небеса и все миры в них. «А из каких [начал] возникают сущие [вещи], в те же самые они уничтожаются согласно необходимости. Ибо они несут наказание и получают возмездие друг от друга за свое нечестие по порядку времени», – так говорит он в чересчур поэтических выражениях. Очевидно, заметив, что четыре стихии превращаются одна в другую, он не счел возможным признать какую-либо одну из них в качестве субстрата, но принял нечто от них отличное. Возникновение же вещей происходит не от качественного изменения стихии, но вследствие выделения противоположностей по причине вечного движения... Противоположности же суть теплое, холодное, сухое, влажное и т. д.» (ДК 12 А 9, В 1).

Анаксимандр. Фрагмент картины Рафаэля "Афинская школа", 1510-1511

Этот фрагмент из «Мнений физиков» Теофраста, сохранившийся в тексте комментария Симпликия к «Физике» Аристотеля и, в свою очередь, содержащий фрагмент Анаксимандра, вызвал ожесточенную полемику. Прежде всего – относительно объема фрагмента. Минимальный ограничивается словами: «... согласно необходимости. Ибо они несут наказание и получают возмездие друг от друга». Предшествующая часть принятого Дильсом текста фрагмента рассматривается как заимствованное у Аристотеля стереотипное описание общей позиции «фисиологов»; последующая – как теофрастова перефразировка текста Анаксимандра. И все же, даже если свести подлинный текст Анаксимандра к этому маловразумительному отрывку, Теофраст дает очень много.

(1). Не подлежит сомнению, что Анаксимандр признал «начало» сущего чем-то единым и беспредельным (бесконечным, неопределенным – to apeiron). Возможно, что он и ввел это название, «апейрон», как по давней и почтенной традиции именуется «первоначало» Анаксимандра . Впрочем, возможно, что это термин, самому ему не принадлежащий, а выработанный доксографией.

(2). По логике Теофраста, видящего в Анаксимандре мониста, фраза «А из каких... в те же самые» должна была бы стоять в единственном числе (из беспредельного... в беспредельное). Она же стоит во множественном числе (ex hon ... eis tayta), что свидетельствует об аутентичности если не текста, то выраженной им мысли. Последующее разъяснение Теофраста показывает, что множественное число скорее всего относится к «противоположностям», вследствие выделения которых и образуются вещи.

(3). Обращение Анаксимандра к «беспредельному» интересно тем, что to apeiron может означать как качественно неопределенное, так и количественно бесконечное. Так, у нас имеются противоречащие свидетельства о Фалесе. В одном месте Симпликий говорит, что Фалес признавал свое начало – воду – конечным. В другом месте он пишет: «принимавшие за основу какую-либо одну стихию, считали ее бесконечной по величине, как например Фалес – воду» (ДК Р А 13). Со своей стороны, Аристотель утверждал, что «никто из физиков не делал единым и бесконечным огонь или землю, а только воду, воздух или среднее между ними» (Физ, III, 5, 205а). Отсюда можно заключить, что первое свидетельство Симпликия говорит о качественной определенности фалесова «начала» (вода), а второе – о количественной бесконечности, как и пишет доксограф. Анаксимандр же оказывается тогда человеком, вводящим представление о качественно неопределенном и количественно бесконечном начале. Рождение из него вещей и есть их качественное определение и ограничение.

(4). Иногда «беспредельное» Анаксимандра отождествляют с мифологическим Хаосом. Но этому противоречит признание временной упорядоченности возникновения и уничтожения, причем необходимой упорядоченности.

Можно ли идти дальше? Иногда считают, что «беспредельное» Анаксимандра – это «беспредельное вообще», понятие, образованное отвлечением от всего конкретного. Однако Аристотель специально оговаривал, что это не так. Признание беспредельного или бесконечного как такового свойственно только пифагорейцам и Платону, тогда как «натурфилософы («физики») всегда рассматривают в качестве носителя бесконечности какую-нибудь другую природу из так называемых элементов, например воду, воздух или среднее между ними» (Физ., III, 4, 203а). Это явно относится и к Анаксимандру, и его «другую природу» – носителя предиката бесконечности (беспредельности) – следует каким-то образом характеризовать. Обычно по этому поводу выдвигаются следующие точки зрения: во-первых, это может быть «неопределенная природа», в принципе не допускающая определения; во-вторых – будущая «материя» (hyle) Платона и Аристотеля, потенциально заключающая в себе все вещи, но лишенная актуальных качеств и подлежащая оформлению со стороны идеального начала, «идеи» или «формы»; в-третьих, механическая смесь всех вещей или стихий, из которой затем выделяются вещи; наконец – нечто «среднее» между элементами или стихиями (metaxy).

Каждое из этих решений, опираясь на те или иные свидетельства Аристотеля и доксографов, имеет свои слабые места. «Неопределенная природа» (physis aoristos) – вряд ли есть решение вообще, поскольку представляет собою чисто негативное понятие. Между тем у Анаксимандра есть специфические определения «субстанции бесконечного». О них мы скажем ниже. То же можно сказать и о «материи» в смысле Аристотеля и Платона. У них «материя» характеризуется как «небытие» (me on Платона), как чистая возможность и «лишенность». Но этот взгляд несовместим с тем фактом, что «беспредельное» Анаксимандра выступает активной творческой силой, которая «всем правит». У него полностью отсутствует представление о внешней первоначалу «идее», по отношению к которой «беспредельное» выступало бы как «природа, отличная от идеи» (Платон. Парменид, 158с). «Смесь» – характеристика первоначала, принадлежащая фисиологам V в., в частности Анаксагору. Но если даже первоначальную смесь можно представить как единую и однородную массу, то она никак уже не может пониматься в смысле живого, органического целого, «природы» раннегреческих философов. Наиболее вероятно, пожалуй, четвертое решение. Но ведь и здесь отсутствует однозначность. В различных местах сочинений Аристотеля, без ссылки на имя (или имена?) мыслителя, придерживающегося той или иной точки зрения, говорится о «беспредельном» как среднем между огнем и воздухом или между воздухом и водой. По контексту во всех этих случаях напрашивается имя Анаксимандра, но не исключено и какое-то иное, нам неизвестное имя. Во всяком случае, вопрос о принадлежности апейрона как metaxy Анаксимандру остается открытым.

Однако мы можем с достаточными основаниями говорить о, следующих «свойствах» анаксимандрова первоначала. Как говорит Аристотель, оно не возникает и не уничтожается, «не у него есть начало, а оно само по видимости является началом, все объемлет и всем управляет, как говорят те, кто не признает кроме беспредельного других основных причин... И оно божественно, ибо бессмертно и неразрушимо, как говорят Анаксимандр и большинство натурфилософов» (Физ. III, 4, 203 b). Ипполит сохранил несколько иную характеристику: беспредельное Анаксимандра «вечно и нестареюще» (ДК 12 А 11). Наконец, у Плутарха читаем: «... Анаксимандр... утверждал, что в беспредельном заключается вся причина всеобщего возникновения и уничтожения... При возникновении нашего мира из вечного [начала] выделилось нечто способное производить горячее и холодное, и образовавшаяся из него огненная сфера облекла воздух, окружающий землю, подобно тому, как кора облекает дерево. Когда огненная сфера прорвалась и замкнулась в несколько колец, возникли солнце, луна и звезды» (ДК 12 А 10).

Исходя из этих свидетельств, можно сконструировать следующую схему изменений апейрона, порождающего вещи: вечная, нестареющая, бессмертная и неразрушимая «беспредельная природа», или «природа беспредельного», – апейрон – выделяет «производящее начало» (to gonimon – возможно, термин самого Анаксимандра, образованный аналогично апейрону), рождающее противоположности теплого и холодного, сухого и влажного, из которых, в свою очередь, образуются вещи. К сожалению, можно только гадать, в чем смысл взаимоотношения противоположностей, выраженного словами «... несут наказание и получают возмездие друг от друга» , но здесь явно зарождается диалектика борьбы, столкновения противоположных начал, которая расцветет у Гераклита.

Подводя итог изложению философского учения Анаксимандра, скажем, что в нем, хотя и «в чересчур поэтических выражениях» (Теофраст), но все же прозой формулируются важнейшие черты «начала» (arche – возможно, что и сам термин введен в этом значении Анаксимандром, хотя указание Теофраста на этот-факт ныне оспаривается): его всеобъемлющий, творческий и производящий характер, его вечность и неуничтожимость в противовес конечным, возникающим и уничтожающимся вещам и мирам, его бесконечность во времени и пространстве, как и вечность его движения, его внутренняя необходимость и самонаправленность. Отсюда его «божественность» как высшая ценностная характеристика «беспредельного». Наконец, хотя вряд ли можно с уверенностью сказать, что из апейрона все состоит, но несомненно, что из него все происходит (рождается) и в него все вновь возвращается, погибая. Здесь мы еще дальше от мифа, чем в случае Фалеса, и несомненно, что свою роль в этом сыграли конкретно-научные представления Анаксимандра.

Содержание этих концепций таково. Анаксимандру приписывается изобретение солнечных часов, составление первой у греков географической карты, систематизация геометрических утверждений. Но, конечно, первостепенное значение имеют космология и космогония Анаксимандра, восстанавливаемые по свидетельствам древних. Картина мира, по Анаксимандру, в общих чертах такова. Земля, подобная цилиндрическому отрезку колонны или барабану, высота которого равна одной трети ширины, покоится в центре мира «вследствие равного расстояния отовсюду» (А 11). Над Землею (вопрос о том, возникает ли она из «объемлющего» (апейрона) или существует вечно, остается открытым) возникают, в процессе образования «неба», водная и воздушная оболочки, затем – оболочка из огня. Когда огненная сфера, разрывается, она одновременно замыкается в несколько колец, окруженных плотным воздухом. В воздушной оболочке колец имеются отверстия, видимый через которые огонь и представляется нам светилами. Затмения Солнца, а также фазы Луны объясняются открытием и закрытием этих отверстий. Выше всего расположено солнечное кольцо (оно в 27 раз больше Земли), ниже – лунное (в 19 раз больше нее), всего ниже – звездное. Миров бесконечное множество, однако из свидетельств неясно, сменяют ли они друг друга в ходе вечного кругообращения «по порядку времени» или же сосуществуют.

Земля первоначально была покрыта водой. Последняя постепенно высыхает, а оставшаяся в углублениях вода образует море. Высыхая от чрезмерной жары или размокая вследствие сильных дождей, земля образует трещины, проникающий в которые воздух сдвигает ее с места – так происходят землетрясения. Первые животные возникли во влажном месте (в море) и были покрыты колючей чешуей. По достижении известного возраста они стали выходить на сушу, и из них возникли земные животные и люди. Так конкретизируется общемировоззренческая установка Анаксимандра. Здесь, как и во всех первых философских учениях, сочетаются фантастические, заимствованные из мифологии установки с попытками рациональной (включая математическую) их «дешифровки». Результат – поразительный синтез, не сводимый к этим исходным составным элементам.